スタミナ制のスマホゲームが減ってきてるという内容で最近twitterが盛り上がってたので、自分も頭の中を整理してみました。

togetterでその内容がまとめられています。

By: Michael Havens

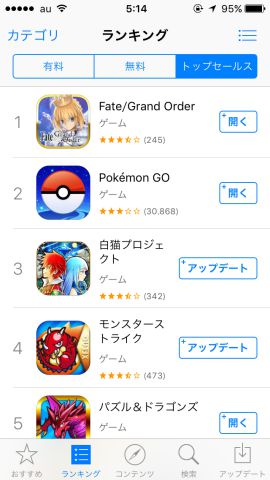

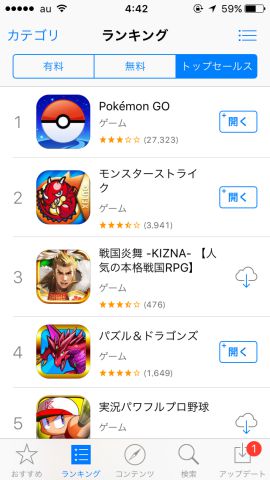

「白猫プロジェクト」や「グリムノーツ」など、たしかにスタミナ制を廃止しているタイトルは増えてきたと感じますが、減ってきたかといえば、自分はそれほど感じていません。

ゲームデザインが多様化してきた中の一つと捉えています。

この記事ではゲーム開発者の観点でのスタミナの役割とスタミナを廃止することの影響を考察しています。

スタミナの役割

売上面

ブラウザゲームの黎明期には、スタミナ回復が売上に占める割合は今に比べて大きいものでした。

その後、ガチャが普及し出してからはガチャの方が単価が高く、回転も速いため、スタミナ回復より断然売上への貢献が大きくなっていきました。

スマホゲームではゲームの多様化により1プレイの時間が長くなったため、スタミナ回復の回転速度が極端に悪くなり、さらにその差は大きくなっています。

ブラウザゲームであればポチポチ遊んで5分そこらでスタミナがなくなっていたのが、 今のスマホゲームでスタミナを使い切ろうと思うと、ゲームや遊び方にもよりますが30分ぐらいかかることがざらです。

今ではブラウザゲーム全盛期以上に売上面でガチャに依存しており、 スタミナ回復による売上が売上全体の数%程度になっているタイトルも多いと考えています。

このため、スマホゲームにおいてスタミナを廃止しても売上への影響が少なくなっています。

ゲーム進行速度

スタミナがあることで無制限にゲームをプレイすることができなくなり、ゲーム進行速度を抑えることができます。

ゲーム進行速度は開発観点で言い換えるとコンテンツの消費速度です。

カード、ボイス、クエストデータなどなど開発は日々製作していますが、

「コンテンツ消費速度 > 開発の製作速度」

となると、そのうちユーザーはやることがなくなります。

やることがなくなったユーザーの多くはゲームを離れて、サービスは萎んでいってしまいます。

togetterで触れられている「安全弁」はこのことです。

この状況を避けるためにスタミナ制を廃止したゲームでは、「ゲームの進行速度(成長速度)を落とす」、「懐の深いやりこみ要素を用意する」、「膨大なコンテンツ量を提供し続ける」といったことを考えなければなりません。

白猫プロジェクトもこのあたりのバランスはとても苦労していそうです。

リテンション

リテンションとは「保持」という意味で、スマホゲームでは継続や復帰といった意味で用いられます。

スタミナは使い切ると回復するまでに時間がかかります。

そして、多くのユーザーはスタミナが回復する頃を見計らってゲームを起動します。

このように定期的にゲームを起動するきっかけがあることに意味があります。

「朝起きてログインボーナスをもらってスタミナを使って、昼休みにスタミナを使って、夜にスタミナ使って」

という具合にライフサイクルに溶け込ませることで、ゲームの継続率を高めることを狙っているのです。

スタミナがない場合は何かしらの要素でゲームを起動するきっかけを与えているケースが多いです。

白猫プロジェクトでいえばタウンの建設がその役割を担っています。

(逆にコロプラさんのドラゴンプロジェクトにはその要素が見当たりらず、なにか考えがあってそうしているのか気になってます。。。)

まとめ

ユーザー観点からするとスタミナはゲームを無制限にプレイできない縛りですが、開発観点では上記のような役割があるので、代替する策なしでは廃止しづらいのが実情です。

スタミナのないゲームでは、そのゲームに時間をどれだけ注ぎ込めるかがゲームを優位に進めるための大きな要素になるため、

ゲームをプレイする時間をあまり確保できない人の中にはスタミナありを望む人も多いんじゃないでしょうか。

スタミナ制の是非にはいろいろ意見があると思いますが、この記事では開発者観点でのスタミナについて纏めてみました。

コメントを残す